Por Matheus Britto

Para onde foram os épicos de Hollywood?

“Assassinos da Lua das Flores”, novo longa-metragem de Martin Scorsese, tem gerado polêmica por entre os círculos de cinefilia antes mesmo de seu lançamento nos cinemas. Não cabe à este texto, no entanto, esta tarefa de defendê-lo inteiramente dentro deste debate quanto a sua duração ser ou não justificável. Esta é uma breve introdução que se basta da ideia de destacar que o cineasta, retomando os códigos e a linguagem comuns à um gênero clássico como western, revive um recorte da grandiosidade deste passado associado aos épicos históricos lançados pela indústria cinematográfica estadunidense. E o faz como poucos poderiam ter feito.

O western surge como uma oportunidade de construção de uma mitologia própria ao histórico que fora percorrido pelos Estados Unidos até então. É um gênero essencialmente focado nos mitos responsáveis por estabelecerem e solidificarem as bases de uma nação, com um esforço fundamental no que diz respeito a apontar para quem são os heróis, os estadunidenses neste caso, e os vilões, todo e qualquer povo que pudesse ser considerado como sendo diferente, e, por consequência, vivendo em barbárie e selvageria. Para André Bazin, um dos fundadores dos Cahiers du Cinèma, a defesa do gênero quanto a “cinema por excelência” deveria estar além das cavalgadas e brigas entre homens de coragem.

Baseado em um romance homônimo de David Grann, “Assassinos da Lua das Flores” exemplifica a seguinte passagem que está presente no prefácio de “Le western ou le cinema américain par excellence”: “Logo, o western deve ser algo mais que a forma. As cavalgadas, as brigas, os homens fortes e corajosos numa paisagem austera e selvagem não bastariam para definir ou resumir o charme do gênero. Esses atributos formais são apenas signos e símbolos de sua realidade profunda, que é o mito”. O novo longa de Scorsese está, portanto, perpassando o que está além da superfície deste processo de mitificação da História.

Assassinatos em nome da ganância em colocar as mãos em uma fortuna que não lhe pertence, decisões tomadas em honra do casamento e principalmente da família, fúria e paixão que transbordam a cada passagem belamente capturada por Rodrigo Prieto, este é um filme-denúncia que parte de duas perspectivas. Uma narrativa sobre ascensão da comunidade osage, povo este que, durante o processo de migração forçada, encontrou petróleo em abundância e riqueza, como se estes fossem os mesmos presentes do céu que há muito, historicamente, os estadunidenses acreditavam terem recebido enquanto povo eleito. Uma narrativa também sobre queda, esta ocorrida por intermédio da presença do homem branco, denominador comum em meio a este processo de fragilização e apagamento histórico e cultural indígena.

É uma história que, se fosse narrada à um fervoroso credor da ideia dos estadunidenses como aqueles que realmente receberam uma missão dos céus quanto a levarem progresso e civilização à comunidades que viviam em barbárie através do processo de expansão em direção ao Oeste do continente, seria, então, descartada em uma tola tentativa de continuar ignorando os sucessivos danos que foram causados aos nativos-americanos. Muito provavelmente, diante da dureza factual, seria apontada como sendo um relato mirabolante a altura das radionovelas, como adaptação de “A Guerra dos Mundos”, dirigida e narrada por Orson Welles para transmissão na rede de rádio da CBS.

Esta é uma nação completamente despida da mitificação responsável por perpetuá-la no imaginário popular, contada, através de um recorte temporal e espacial que remete a uma Oklahoma da virada do século XX, por alguém que reconhece que não poderia falar por aqueles que foram vitimizados e marginalizados e assim continuam sendo no decorrer da História. Os assassinatos em circunstâncias que são dadas como misteriosas que abrem a narrativa e continuam ocorrendo até que os culpados tenham sido capturados, o descaso do governo de Washington, D.C. diante dos constantes apelos feitos pela comunidade indígena, a crescente tensão racial que tem tomado todo território, revelam um panorama social-político-econômico desesperançoso e em decadência. Esta é a realidade que por muitas vezes esteve escondida por detrás do mito.

A percepção da violência parte também da introspecção destes personagens para com o que está acontecendo, tendo como pontapé este sentimento de lento desgarramento da vida, presenciado de mãos completamente atadas, e deste breve vislumbre de abundância com o qual estavam em contato após terem encontrado petróleo. Esta expressão de brutalidade, cruel e profunda, parte comum as relações humanas, é revelada como sendo diferente daquela característica aos primeiros anos de carreira de Scorsese e estando mais próxima a uma que tenha experimentado recentemente através de “O Irlandês”, drama de três horas sobre o pertencimento e passagem do tempo. É, sem recorrer a necessidade de um banho de sangue direto e estilizado como o de Travis Bickle (Robert De Niro) em “Taxi Driver”, tão desoladora quanto o lento atravessar de uma facada ou o surgimento dos efeitos irreversíveis de um envenenamento.

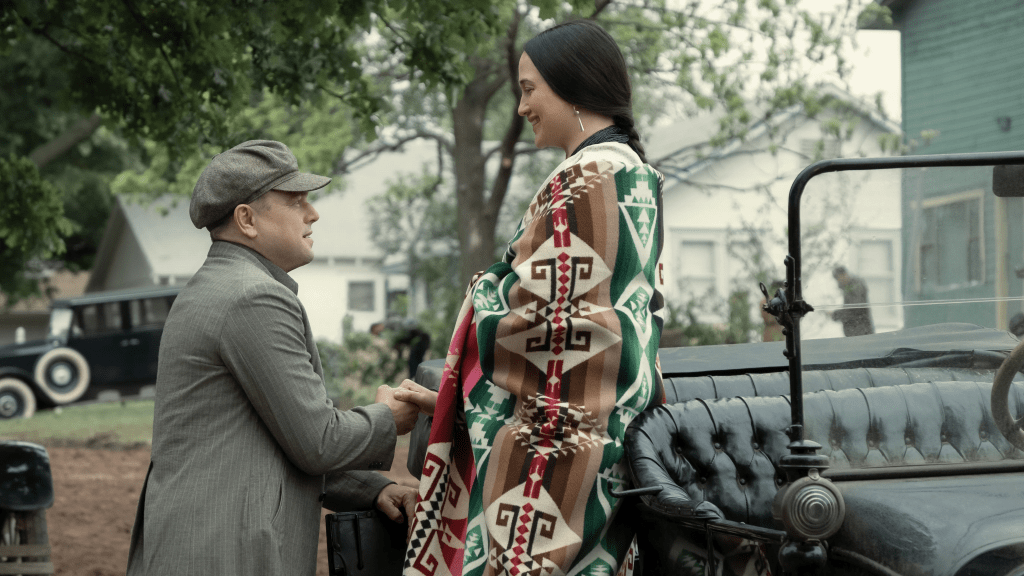

São três os rostos que lideram a jornada deste épico histórico de três horas: Leonardo DiCaprio como Ernest Burkhart, um soldado que retornou recentemente da guerra e, diante de uma situação na qual é alguém sem qualquer poder de decisão, é imediatamente submetido a ser uma das marionetes dentro deste jogo de poder. Robert De Niro como William King Hale, um sujeito que por detrás dos falsos sorrisos de boa vizinhança com a comunidade osage tem feito o possível para derrubá-los, em uma atuação que reforça o porquê de sua colaboração com Scorsese ser uma das mais valiosas da indústria atualmente. E Lily Gladstone como Mollie Burkhart, presença esta que, durante sua incansável luta por justiça, subverte o papel ao qual o feminino costumava estar delegado dentro do western, assumindo também como parte fundamental dentro deste processo de retomada de um protagonismo indígena despido do caricatural comum no passado.

Assim como Jordan Peele em “Não! Não Olhe”, longa que também retornou as raízes de um gênero clássico e caro à indústria cinematográfica estadunidense através de uma perspectiva contemporânea, Scorsese também acredita na construção de uma mitologia e de um herói que pode encabeçá-la. E é esta crença que o leva a não o abandonar ou rejeitá-lo como se este fosse então um corpo adoecido pela conscientização da modernidade quanto as problemáticas a serem percebidas nos papéis delegados aos personagens, mas sim reconhecê-lo como um meio possível de correção quanto ao que está errado desde outrora e tem estado presente desta forma no imaginário popular, e também de preservação de um passado a qual devemos constantemente nos atentar.

“Assassinos da Lua das Flores” recorda a importância da preservação da História, tanto como forma de lembrar-nos do tamanho mal que foi causado em nome de um bem maior que nunca contemplou a todos que pertenciam a uma mesma nação quanto como um meio de devolver o protagonismo a quem foi roubado, neste caso, a comunidade osage e outras tantas que tenham sido marginalizadas durante o processo de formação dos Estados Unidos e além. Martin Scorsese se aventura através de um western clássico a lá John Ford – lembra “Assim Caminha a Humanidade”, de George Stevens, longa que faz parte do catálogo de preservação da organização sem fins lucrativos do cineasta, a “The Film Foundation” – o fazendo de modo a casar um cinema clássico, fundamental à uma construção histórica para uma nação, com uma visão contemporânea de revisão a este passado que foi varrido para debaixo do tapete, ou deixado como uma breve nota de rodapé.

NOTA: 10/10

Deixe um comentário